| 介護保険制度 | 介護保険に加入する方 | 要介護(要支援)認定 | サービスの利用 | 介護保険料について | その他 |

介護保険制度

高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などにより、介護や支援が必要な方の増加や介護期間の長期化など、介護のニーズはますます増大しています。

その一方で、核家族化の進行や介護をする家族の高齢化など、介護が必要な方を支えてきた家族をめぐる状況も変化しています。

そこで、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、介護保険制度が平成12年4月から始まりました。

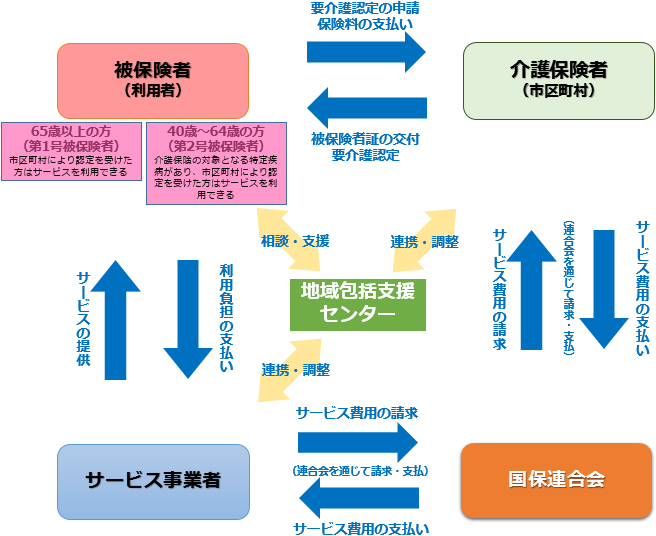

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営していますが、国、県、医療保険者、年金保険者等が共同して支えています。

また、介護保険制度は、介護が必要な高齢者が心身の状況や生活環境等に応じてサービスを選択し、できる限り在宅で自立した日常生活をおくることを目指す制度です。

40歳以上の皆さまが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときにはサービスが利用できるしくみになっています。

介護保険に加入する方

介護保険に加入する方は、40歳以上の全ての方になります。

なお、年齢によって2つに分けられます。

- 65歳以上の方 (第1号被保険者)

原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、お住まいの市区町村の認定を受け、サービスを利用することができます。 - 40歳から64歳までの方 (第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となったとき、お住まいの市区町村の認定を受け、サービスを利用することができます。

要介護(要支援)認定

サービスを受けるためには、お住まいの市区町村へ申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。

市区町村は申請をもとに、認定調査や主治医の意見書によって介護が必要な状態かどうか、判定を行います。

詳しくはお住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。

サービスの利用

要介護、要支援の認定を受けた方は、介護サービスを利用できるようになります。認定結果をもとに、介護が必要な方一人ひとりの状況に応じてサービス事業者などと相談し、その方にあった「ケアプラン」を作成します。

作成されたケアプランにもとづいて、在宅や施設等で介護保険サービスを受けることができます。

介護保険で利用できるサービスには、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどがあり、要介護、要支援の認定結果によって、自分に必要なサービスを組み合わせて利用できます。

具体的なサービスの種類や利用できないサービスについては、お住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。

①サービスの利用料

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割ですが、一定以上の所得のある65歳以上の方は2割又は3割負担となります。

在宅のサービスなどを利用する場合は、要介護や要支援の状態区分によって利用限度額(区分支給限度基準額)が決められています。区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。

②介護サービス費が高額になったとき(高額介護サービス費の支給制度)

同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。(=高額介護サービス費の支給)

| 設定区分 | 対 象 者 | 負担の上限額(月額) |

| 第1段階 |

①生活保護を受給している方等 |

①15,000円(個人) |

| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+ その他の合計所得金額の合計が80万円以下 |

24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) |

| 第4段階 |

①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |

①44,400円(世帯) |

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。(厚生労働省資料による)

※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

高額医療・高額介護合算療養費

年間の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合には、申請により超えた分が高額介護合算療養費として後から支給されます。

詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

介護保険料について

介護保険制度は、住み慣れた地域で生活を続けられるよう、介護サービスを充分に整え、介護が必要になったときには誰もが安心してサービスを利用できるための大切な制度です。

介護保険の加入者である40歳以上の皆さまが納める保険料は、公費と合わせて介護保険を運営していくための重要な財源となっています。

介護保険制度を支えるためにも、保険料の納付にご協力をお願いいたします。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は、お住まいの市区町村で必要な介護保険のサービス費用などから算出された額(基準額)をもとに、所得に応じて決まります。

市区町村によって必要な介護保険サービスの量や65歳以上の方の人数が異なりますので、それに伴い基準額も異なります。

詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳までの方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。(保険料の算定方法は、加入している医療保険によって異なります。)

保険料の詳しい内容については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口または加入されている医療保険の担当窓口にお尋ねください。

保険料の納付が困難なとき

保険料の納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めにお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご相談ください。

その他

「介護保険料が還付される」などの還付金詐欺にご注意ください!

市区町村から、還付について電話することは絶対にありません。

怪しいと思ったら、すぐに次の窓口に相談してください。

・最寄りの警察署又は警察相談専用電話#9110

要介護(要支援)認定を受けるまでの流れ

①申請

②認定調査

③審査・判定

④認定・通知

※認定結果について確認したいことなどがありましたら、まずお住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。

※要介護・要支援認定には期限があります。有効期間満了前に更新手続きが必要ですので、お住まいの市区町村の介護担当窓口にご確認ください。